公務員試験の概要について知りたい。

公務員を目指そうと思っているけど、どんな勉強をすればいいのか。

また、何から始めればいいのかといった「セオリー」があるなら教えてほしい。

このような疑問にお答えします。

本文では、

- 公務員試験の概要(日程・内容・科目)

- 最初に買うべき問題集

について解説しています。

公務員試験は萎えてしまうほど多くの科目から出題されます。

なので、やみくもに勉強を進めても効率が悪く、最悪の場合、合格する前に挫折してしまうことも珍しくありません。

「じゃあ、効率の良い勉強するにはどうすればいいの?」という方のために、本記事では公務員試験の概要や、どの科目を重点的に勉強すればいいかなどのノウハウを説明していきます。

わりと参考になると思いますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

もくじ

公務員試験の日程

公務員試験は実施される日程が決まっており、大きく分けてA日程、B日程、C日程というように分かれています。

ちなみに、A日程、B日程、C日程の日程は以下の通りです。

| A日程 | 6月の第4日曜日 |

|---|---|

| B日程 | 7月の第4日曜日 |

| C日程 | 9月の第3日曜日 |

※日程が変更になる場合もありますので、希望の市役所の試験日程はホームページで確認しましょう。

A日程:政令指定都市や道府県庁のような人口の多い市役所や、中核都市の試験が行われます。

B日程:中核都市以下の中規模な市役所の試験が行われます。

C日程:小規模な自治体の試験が行われます。

そしてこの他にも、A,B,Cどれにも属さない日程で行われるD日程と呼ばれる試験があります。

教養試験のみ or 専門試験もある?

A日程の試験では政令指定都市や道府県庁などの大きな自治体の試験が行われるため、1度の試験である程度の受験者をふるい落す必要があります。

そのため、一般教養試験と専門試験の両方が出題される自治体が多くなっています。

B日程・C日程も一般教養、専門試験ともに出題される自治体がほとんどでしたが、近年では一般教養試験のみという自治体が増えてきています。

その理由としては、筆記試験よりも面接で人柄を重視して採用したい自治体が多くなっているため、1次試験は難易度を下げるケースが増えていますね。

ちなみに、あなたが志望する自治体の試験が一般教養のみなのか、それとも専門試験も出題されるのかは、自治体が発表する試験の概要に掲載されています。

試験の概要は自治体の公式ホームページ上にある「採用情報」に載っていますので、必ずチェックしておきましょう。

ちなみに、公務員試験の勉強は日程から逆算して、上手く計画を立てれるかどうかが合格のカギとなります。

計画を立てるときに便利なアイテムについては、以下の記事で解説していますので合わせて読んでみてくださいね。

公務員試験の内容【一般教養試験】

先ほど軽く触れましたが、公務員試験の問題は大きく分けて「一般教養試験」と「専門試験」があります。

市役所の窓口などで働いている行政職の採用試験は「一般教養試験」と「専門試験」両方出題される自治体が多く、一方、警察や消防などは「一般教養試験」のみ出題されます。

つまり、公務員試験において「一般教養試験」は必ず出題されるため、避けては通れない試験問題となっています。

公務員試験で必ず課せられる一般教養ですが、出題される科目と問題数は以下のようになっています。

※必ずしも各科目の出題数はこの通りになるとは限りません。

政令指定都市などの試験が行われるA日程の試験では、平成30年より「古文」、「哲学・文学・芸術等」、「国語(漢字の読み、ことわざ等)」が出題されないことになりました。

その代わりに、より幅広く時事問題が出題されるようになります。

先ほどの一般教養試験の出題科目の表を見て、その科目の多さに萎えた人もいると思いますが・・・

実はこれらの科目は全て勉強しなくてもいいんです。

というのも、公務員試験では重要な科目だけ抑えて点を取れれば十分合格できるんです。

なぜ全科目勉強しなくてもいいの?

結論から言いますと、勉強しても出題数の少ない「コスパの悪い科目」があるからです。

たとえば、物理や化学は難しいくせに1問ずつしか出題されません。

苦労して勉強してやっと理解できたのに、1問しか出題されないなんて・・・

ぶっちゃけやってられないですよね?

そのやってられない科目を捨てることで効率よく勉強することこそが、公務員試験に合格する秘訣なんです。

ちなみに、このコスパの悪い科目のことを「捨て科目」と呼んでいます。

もちろん全ての科目を勉強するにこした事はありませんが、試験本番までの時間は無限にある訳ではありません。

したがって、合格したければ効率よく勉強する必要があるため、捨て科目は積極的に捨てましょう!ということなんです。

ちなみに、どの科目を捨てればいいかについて、以下の記事で解説していますので合わせて読んでみてくださいね。

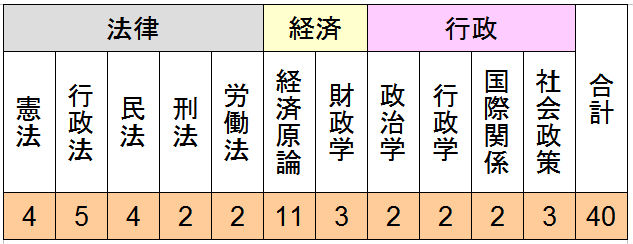

公務員試験の内容【専門試験】

専門試験で出題される科目と問題数は、以下の通りです。

一般教養試験の勉強だけでもやることが多いので、なかなか専門試験の勉強まで手が回らない人がほとんどだと思います。

その場合、専門試験の中でも優先すべきは「憲法」「行政法」「民法」「政治学」「行政学」なので、時間に余裕がない人はそれだけでもやっておきましょう。

ちなみに、公務員試験に合格した人がどのような勉強計画をしていたかの生の声は、以下の記事で紹介していますので合わせて読んでみてくださいね。

公務員試験対策で重要なのは数的処理と社会科学

公務員試験では、数的処理(数的推理、判断推理、資料解釈)だけで全体の30%以上も出題されます。

なので、まずは数的処理を勉強することが公務員試験合格への最短ルートと言っても過言ではありませんが・・・

とはいえ文系の人を筆頭に、「数的処理が苦手で・・・」という人も多いはず。

そのような方は、数的処理が得意になる方法を解説していますので、ぜひ以下の記事を読んで参考にしてみてください。

ライバルに差をつけたいなら社会科学に力を入れるべき

他の受験者と差をつける為にも勉強しておきたいのが、社会科学(政治・経済、社会)です。

こちらも全体の20%近くの出題数を占めるため、ここで点が取れれば筆記試験は合格したも同然です。

というのも、近年インターネットで公務員試験の情報をたくさん見かけるようになり、「数的処理が最重要」という情報は受験生の多くに知れ渡ってしまっています。

なので、数的処理でそこそこ点を取れたくらいでは、なかなか他者を引き離すことが難しくなっているんです。

そこで一歩リードするためにぜひ力を入れて欲しいのが、社会科学(政治・経済、社会)というわけです。

社会の分野では時事問題も出ますので、ぜひ点を取りこぼさないようにしっかり対策しておきましょう。

まずはこの問題集を買って勉強しよう

公務員試験の勉強はまずは数的処理から取りかかるのが重要と言いましたが、まずはじめに買うべき問題集をあなたのレベル別に紹介します。

数的処理が得意な人向け

実践的な問題が多数掲載されていますので、「元々理系出身なので、数学や数的処理は得意な方だと思う」という方はこちらをオススメします。

数的処理を勉強したい人向け

数的処理の問題集の第一人者である著者が監修した問題集。

畑中氏の問題集は種類が豊富ですが、中でもこちらの問題集が最新版なので買うならこれがオススメ。

数的処理が絶望的に苦手な方向け

数的処理が苦手な人は、こちらの問題集一択です。

というのも、問題集というのは解答が省略されていたりして、答えを見ても解き方がよく分からない・・・というのはありがち。

ですが、こちらの玉手箱シリーズはとにかく解説が丁寧なので、数的処理が絶望的に苦手な人でも十分理解できるようになっています。

ちなみに、上記の3つの問題集については、以下の記事で詳しく解説していますので合わせて読んでみてくださいね。

独学での勉強に不安や限界を感じた人は・・・

問題集を買って解いてはみたけど、以下のような状態におちいっている人も多いはず。

- 解けない問題が多すぎて独学の限界を感じた

- 自分のペースで勉強していて、本当に公務員になれるのか心配

上記のように、独学での勉強に不安や限界を感じた人は、公務員専門学校を利用することも検討してみて下さい。

お金はかかりますが、公務員専門学校を利用すれば圧倒的に公務員試験合格の可能性は高まります。

実際に私も独学での勉強に限界を感じ、公務員専門学校を利用した結果、6ヶ月で希望する自治体の試験に合格することができました。

もちろん、独学でも公務員試験に合格することは可能ですが、合格への近道は公務員専門学校を利用することであるのは間違いないですね。

とくに、公務員専門学校の受講料をケチったばっかりに公務員浪人するはめになったら・・・

公務員1年目の年収である、推定400万円を失うことになります。

これほどの機会損失はないので、「公務員専門学校を利用したいんだけどお金が・・・」と考えている人は

- ・公務員専門学校に受講料を支払って公務員に1発合格

- ・公務員専門学校の費用をケチったばっかりに1年間公務員浪人

上記のどちらが得なのかを、今一度よく考えてみてください。

おすすめの公務員専門学校

ちなみに、私がオススメする公務員専門学校は以下の通りです。

大手の安心感を重視したい方はLEC、私が利用していた公務員専門学校は資格の大栄、料金を少しでも抑えたい方はクレアールといった選び方でOKかなと思います。

また、各校のことを詳しく知りたい方は、まずは資料請求をしてみて、コースや料金についてを詳しく知ることから始めてみましょう。

公務員専門学校を半額で行きたい方へ

公務員専門学校各社を徹底比較

無料で面接対策を受ける方法